JODY KORBACH

Aus unseren Feuern

6.6. - 19.7.2025

Jody Korbach, Aus unseren Feuern, exhibition view, MARTINETZ, Cologne, Photo: Tamara Lorenz

Jody Korbach, Aus unseren Feuern, exhibition view, MARTINETZ, Cologne, Photo: Tamara Lorenz

Jody Korbach, Aus unseren Feuern, exhibition view, MARTINETZ, Cologne, Photo: Tamara Lorenz

Jody Korbach, Aus unseren Feuern, exhibition view, MARTINETZ, Cologne, Photo: Tamara Lorenz

Jody Korbach, Aus unseren Feuern, exhibition view, MARTINETZ, Cologne, Photo: Tamara Lorenz

Als der Künstler Reinhard Dietrich im Jahr 1979 einen Hausgiebel in der neu errichteten Rostocker Großwohnsiedlung Lichtenhagen gestaltete, konnte er nicht ahnen, dass er sich mit diesem in die politische Ikonographie Deutschlands einschreiben würde, entsprachen die als Mosaik angebrachten drei Sonnenblumenblüten doch gänzlich der kulturpolitischen Leitlinie der Honnecker-Ära, welche die politische Überformung architekturbezogener Kunst in Wohnvierteln ablehnte. Doch nach dem Ende der DDR wurde sein Kunstwerk schnell politisch überdeterminiert, symbolisiert doch nichts stärker die gigantische Welle rassistischer Gewalt, mit der Neonazis und andere Rassist*innen das wieder- und zwangsvereinigte Deutschland zu Anfang der 1990er Jahre überzogen als diese drei völlig harmlosen Sonnenblumen auf einem Hausgiebel in Rostock-Lichtenhagen. Bekanntermaßen attackierten im Spätsommer 1992 tausende von Rassist*innen tagelang das Sonnenblumen-Haus, in dem seit der Wiedervereinigung die Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber für Mecklenburg-Vorpommern untergebracht war, mit Steinen, Flaschen und Molotow-Cocktails. Zeitweise gelang es ihnen gar, in das Haus einzudringen und dessen Bewohner*innen zu attackieren. Nur wie durch ein Wunder wurden bei diesem rassistischen Gewaltakt, der von weiteren tausenden Menschen beklatscht und angefeuert wurde, keine Menschen ermordet.

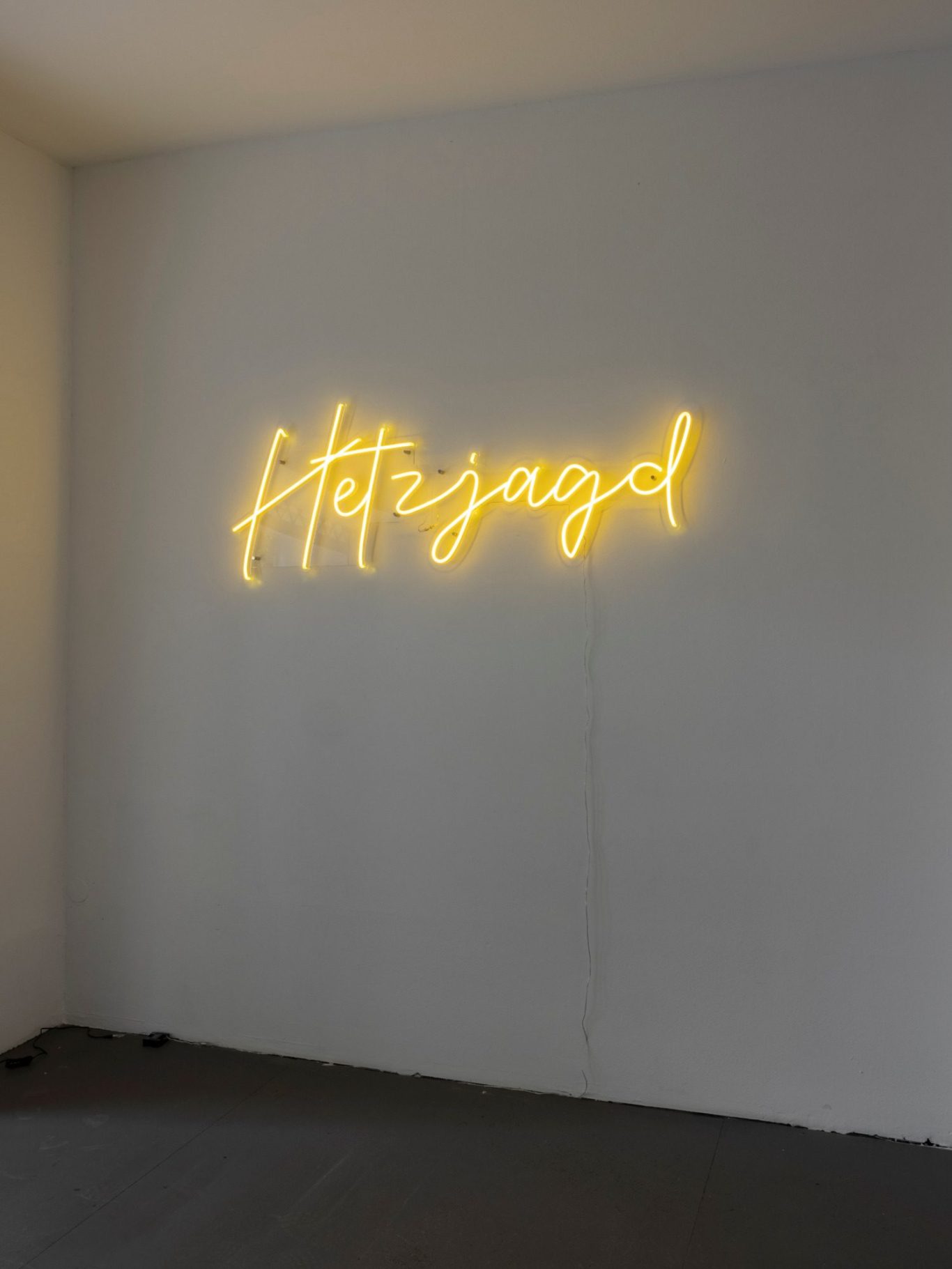

Für ihre Einzelausstellung Aus unseren Feuern hat die Künstlerin Jody Korbach nun Dietrichs drei Sonnenblumen aus Lichtenhagen in einer Größe von fünf auf zwei Metern mit Wertmarken nachgebaut. Pommes frites, Kaffee, belegte Brötchen, Schorle, Cola/Fanta und Bier bilden nicht nur in Märkchenform die Grundlage von Korbachs Mosaik, sondern all diese typischen Zutaten eines deutschen Volksfestes, waren auch in den Tagen der rassistischen Ausschreitungen in Rostock im Überfluss vorhanden. So sprossen in der unmittelbaren Umgebung des Sonnenblumenhauses während der rassistischen Hetzjagd Imbiss- und Getränkestände hervor, welche die Beteiligten mit einem nicht versiegenden Strom aus Bier und Bratwurst versorgten. In der medialen Berichterstattung wurde mitunter der Eindruck vermittelt, dass während der Pogrome eine Stimmung wie auf einem Volksfest geherrscht habe. Mit ihrem Nachbau von Dietrichs Sonnenblumen aus Wertmarken ebenso wie mit dem Schriftzug Hetzjagd in poppigen Leuchtreklamelettern knüpft Korbach nun an diese durchaus zweischneidige Einordnung der Ereignisse an und hinterfragt sie zur gleichen Zeit. Indem sie dieses mediale Narrativ auch in den von ihr verwendeten Materialien aufgreift, stellt sie es zugleich auf die Probe.

Ist die Erzählung, dass es erst der Volksfeststimmung bedurfte, damit die Pogrome dieses Ausmaß annahmen, letztlich nicht ziemlich entpolitisierend? War es nicht vielmehr der verbreitete Rassismus innerhalb der Bevölkerung, der – angeheizt durch politische und mediale Hetze – letztlich die Angriffe möglich machte? Bedurfte es dazu überhaupt des Alkohols? Andersrum gewendet kann man mit Korbachs Arbeit aber auch fragen, wie viel rassistische Gewalt bereits in der bierseligen Atmosphäre eines jeden deutschen Volksfests angelegt ist.

Mit dem Sonnenblumen-Getränkemarkenmosaik zeigt sich zentral die Methode, welche die Künstlerin in allen Arbeiten dieser Ausstellung anwendet. Es geht ihr um die Untersuchung von politischen Ikonographien vor dem Hintergrund der Frage, unter welchen Bedingungen Kunst überhaupt als politisch wahrgenommen wird. Dabei greift sie unterschiedliche Ansätze politischer Kunst auf, überträgt diese auf neue Materialien und collagiert sie mit scheinbar nicht zusammenpassenden Ikonographien aus anderen Traditionen.

So auch in der zweiten zentralen Arbeit der Ausstellung, die sich ebenfalls mit dem Spannungsverhältnis von Kunst, Alkohol und Politik beschäftigt. Unter dem Titel „Kommst du jetzt mit saufen, oder was?“, bezieht sich Korbach auf das Diptychon "Wo stehst Du mit Deiner Kunst, Kollege?" (1973) von Jörg Immendorff. Es stammt aus dessen maoistischer Phase, in der er einen sehr direkten und leicht verständlichen Malstil entwickelte. Das von Korbach referenzierte Bild zeigt links einen neo-avantgardistischen Künstler, der es sich mit Pop-, Op-, und Concept-Art gemütlich in seinem Atelier eingerichtet hat, während rechts durch eine geöffnete Tür eine KPD(AO)-Demonstration zu sehen ist, die sich – laut Banner – gerade dem Kampf „gegen Lohnraub - Arbeitshetze - Teuerung - Politische Unterdrückung“ widmet. In der Mitte fragt ein zweiter Künstler, welcher durch eben diese Tür das Atelier des Künstlers betritt, provokant: „Wo stehst du mit deiner Kunst, Kollege?“.

Korbach übernimmt Immendorffs Komposition, die sie wiederum auf einen Hintergrund aus Biermarken übertragen hat. Ähnlich wie bei einem Meme-Template bleiben das Banner und die Fahnen der Demonstration aber weiß. Die Frage „Kommst du jetzt mit saufen, oder was?“, die Korbach dem kommunistischen Künstler in den Mund gelegt hat, scheint nicht nur eine Anspielung auf Immendorffs weiteren Lebenswandel nach seinem Ausstieg bei den K-Gruppen zu sein, sondern sie verweist auch auf eine gewisse Müdigkeit an der politischen Debattenkultur in den sozialen Medien. Nicht zuletzt in der Kunstszene erfreut es sich heute einer großen Beliebtheit, sich in den sozialen Medien eindeutig zu positionieren, egal ob es um geopolitische Konflikte oder um identitätspolitische Fragen geht. So scheint Immendorffs Frage „Wo stehst du mit deiner Kunst, Kollege?“ heute allgegenwärtiger denn je zu sein. Korbach verweigert sich aber einer eindeutigen Positionierung. Stattdessen setzt sie in ihrer Ausstellung durch ihre Vielzahl von (kunst-)historischen Referenzen, die sie in ihren Collagen aufeinanderprallen lässt, auf Uneindeutigkeit und Bedeutungsoffenheit.

Julian Volz

JODY KORBACH

Aus unseren Feuern

June 6th - July 19th 2025

When the artist Reinhard Dietrich designed the gable of a building in the newly constructed housing estate of Lichtenhagen in Rostock in 1979, he could not have known that he would become part of Germany's political iconography. The three sunflowers, laid out in a mosaic pattern, were entirely In keeping with the cultural policy of the Honecker era, which rejected the political reinterpretation of architecture-related art in residential areas. After the end of the GDR, however, his artwork rapidly became politically overdetermined, as nothing symbolises the gigantic wave of racist violence unleashed by neo-Nazis and other racists across reunified Germany in the early 1990s more than these three utterly harmless sunflowers on the gable of a building in Rostock-Lichtenhagen. It is well known that in the late summer of 1992, the sunflower house that had been housing the Central Reception Center for Asylum Seekers in Mecklenburg-Western Pomerania since the reunification, was attacked by thousands of racists with stones, bottles, and molotov cocktails for days on end. At times, they even succeeded in breaking into the house and attacking its residents. It was a miracle that no one was killed in these racist acts of violence that were applauded and cheered on by thousands more people.

For her solo exhibition Aus unseren Feuern (Out of our fires), the artist Jody Korbach has recreated Dietrich's three sunflowers, made from food and drinks tokens the recreation measures five by two meters. French fries, coffee, sandwiches, spritzers, cola/fanta and beer not only form the basis of Korbach's mosaic in token form, but all the typical ingredients of a German folk festival were also available in abundance during the days of the racist riots in Rostock. During the racist agitation food and drink stalls sprang up in the immediate vicinity of the Sunflower house to supply the participants with an endless stream of beer and bratwurst. At times the media coverage of the events conveyed the impression that the atmosphere during the pogroms was akin to that of a folk festival. With her replica of Dietrich's sunflowers made out of tokens and the Hetzjagd lettering in trendy neon signs, Korbach adopts this double-edged classification of the events and, at the same time, questions it. By incorporating the media narrative into the materials she uses, she also puts it to the test.

Isn't the narrative that it took a folk festival atmosphere for the pogroms to reach this scale ultimately rather depoliticising? Was it not rather the widespread racism within the population – fuelled by political and media agitation – that ultimately made the attacks possible? Did it even require alcohol? Conversely, Korbach's work also raises the question of just how much racist violence is already inherent in the beer-soaked atmosphere of every German folk festival.

The sunflower drinks token mosaic is a key example of the method that the artist uses in all of the works featured in this exhibition. She is exploring political iconographies in the context of the question regarding the conditions under which art is perceived as political. In doing so, she draws on different approaches to political art, transfers them to new materials and collages them with seemingly incongruous iconographies from other traditions.

The same is true of the second core work in the exhibition, which likewise deals with the tense relationship between art, alcohol and politics. Under the title “Kommst du jetzt mit saufen, oder was?“ (“Are you coming to get drunk or what?”), Korbach refers to the diptych “Where do you stand with your art, colleague?” (1973) by Jörg Immendorff. The painting dates from his Maoist phase, during which he developed a very direct and easy-to-understand style of painting. This painting referenced by Korbach depicts a neo-avant-garde artist on the left, who has furnished his studio comfortably with pop, op and concept art, while on the right a KPD (AO) demonstration, which – according to the banner – is dedicated to the struggle "against wage theft – labor agitation – inflation – political oppression", can be seen through an open door. In the center, a second artist, who enters the artist's studio through the same door, provocatively asks: “Where do you stand with your art, colleague?”. Korbach has adopted Immendorff's composition, which she has applied to a background of beer tokens. Much like a meme template, however, the banner and the flags of the demonstration remain white. The question “Kommst du jetzt mit saufen, oder was?“ (“Are you coming to get drunk or what?”), put into the communist artist's mouth by Korbach, not only seems to be an allusion to Immendorff's life after leaving the K-groups, but also points to a certain weariness with the culture of political debate on social media. Taking a clear stance, regardless of whether it is about geopolitical conflicts or questions of identity politics, has become extremely popular on social media, not least in the art scene. Immendorff's question “Where do you stand with your art, colleague?” seems to be more omnipresent today than ever before. Yet Korbach refuses to assume a clear position. Instead, she focuses on ambiguity and the open-endedness of meaning in her exhibition through the multitude of (art) historical references that she brings together in her collages.

Julian Volz